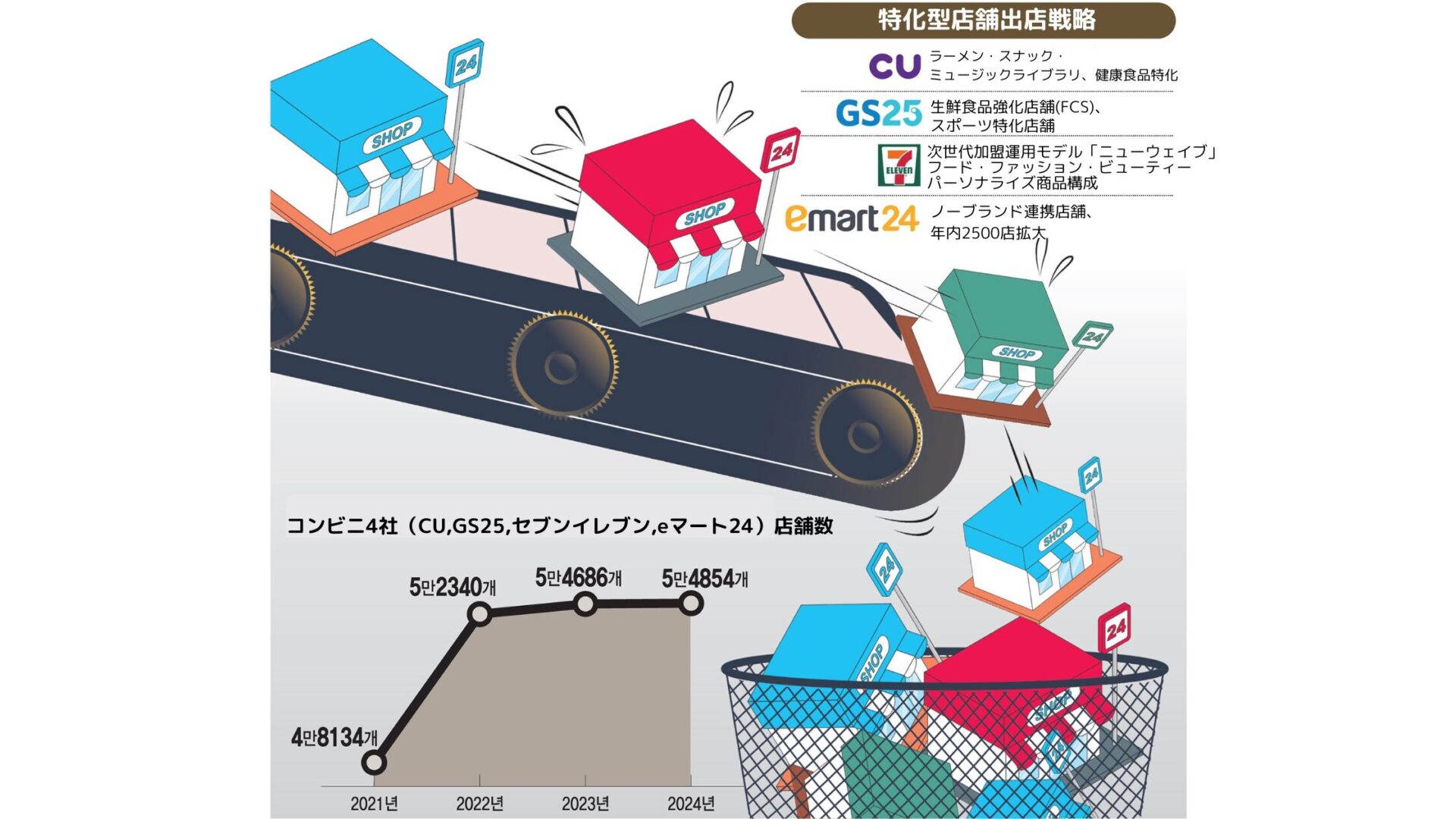

- 2021年から店舗数毎年1000店以上増加の中、 2024年は100数店の増加に留まる

- コンビニ市場飽和、内需低迷の長期化、人件費の上昇にDAISO(ダイソー)の登場まで

- 店舗数より内実を充実させることに総力…積極的な出店を控え、優良点のみ出店

過度な出店競争を繰り広げていたコンビニの成長が赤信号となった。総店舗数の増加傾向が急減したのに続き、収益性も悪化した。数年前からの韓国コンビニ市場は飽和しているという評の中でも、出店競争は続き、店舗数は着実に増えていたが、最近その成長傾向が崩れた模様だ。内需低迷が長期化する中、DAISO(ダイソー)のような競争チャネルの登場、自律規約で攻撃的店舗拡大の制限などの要素まで加わった結果だと解釈されている。コンビニ業界は、生存のために店舗数成長より収益性に焦点を合わせた出店戦略に舵を切った。

〈写真=DOUZONE AI生成イメージ〉

◇不況の中で成長に挫折したコンビニ…店舗数増加傾向、急減

19日、業界によると、韓国のコンビニエンスストア4社(CU・GS25・セブンイレブン・emart24)の昨年の店舗数は計5万4854店舗で、前年比168店舗増えた。去る2023年のコンビニ4社の店舗数純増量の7%水準だ。昨年3月までセブンイレブンがミニストップの統合作業を続けてきた状況を考慮すれば60数店舗増えたにとどまった。

コンビニエンスストア4社へと市場が整理された2021年から毎年総店舗数は1000~2000店ずつ増加していたが、昨年は100数店にとどまり、拡大成長傾向が崩れた。業界によると、コンビニ4社の店舗数は△2021年4万8134店(+2602)△2022年5万2340店(+1525)△2023年5万4686店(+100数店)△2024年5万4854店を記録した(カッコ内の数字はミニストップの店舗数)。

このような拡張傾向のため、全体流通業者の売上の中でコンビニの割合は2021年以降持続的に増加しており、デパートの売上まで脅かしたが、昨年は減少した。産業通商資源部「主要流通業者の売上動向」によると、業態別売上比重の中でコンビニエンスストアは2023年に17.8%を記録し、昨年は17.3%を記録して0.5%ポイント(P)落ちた。

韓国コンビニ市場については、すでに数年前から飽和しているという評価を受けてきた。 「コンビニ王国」日本と人口比のコンビニ店舗数を比較すると韓国のコンビニは国民約910人あたり1店と、日本(2200人あたり1個)の2倍以上ある。日本フランチャイズチェーン協会によると、昨年末の日本のコンビニの数は5万5736店だった。人口が半分に及ばない韓国と1000店余りしか差がない。

市場が飽和に至ると、コンビニエンスストアの企業収益性も悪化した。セブンイレブンとemart24は過去2年間、店舗・費用効率化作業に力を注いでいる。2022年ミニストップ以後赤字から抜け出せないセブンイレブンは昨年第1~第3四半期の累積営業損失は528億ウォン(約54億円)を記録した。emart24は昨年の営業損失298億ウォン(約94.8億円)で、2年連続の赤字となった。

業界ツートップのCUとGS25でさえ収益性の問題に直面した。CUを運営するBGFリテールは、昨年の営業利益が前年比0.6%減少した2516億ウォン(約257億円)を記録した。同期間、GSリテールのコンビニ事業部門であるGS25も営業利益が1946億ウォン(約198.9億円)へと、10%減少した。

◇人件費など費用上昇、自律規約で出店制限、競争チャネル登場

韓国のコンビニの成長傾向が崩れたのは、韓国消費の低迷が長期化している中で物流・人件費を含む固定費の増加など、全体的なコストが上昇している影響だという評が出ている。最低賃金は上がり続けて今年は1万ウォン(約1000円)を超えた。

またコンビニの自律規約で積極的な店舗拡大も今後容易ではない状況である。去る2018年コンビニ店業界は過度な出店競争を防ぐために「コンビニ産業の取引公正化のための自律規約」を設けた。既存のコンビニの50~100m以内への出店を制限するという内容である。

さらに、内需低迷が続き、不況型消費チャネルであるDAISOの成長がコンビニ業界にも打撃を与えているという見方もある。特にDAISOは食品だけでなく、美容、健康機能食品など迅速にカテゴリーを拡大し、オン・オフライン領域の拡大を加速させているだけにコンビニとの競争はさらに激しくなる見通しだ。

仁荷大学(インハ大学)イ・ウンヒ消費者学科教授は「コンビニが外形的な拡大に大きな限界を迎えている状況で、DAISOのようなコスパの良い製品を打ち出した、代替チャンネルが登場したこともあり、コンビニの成長にとって挑戦となる要素が多くなっており、成長は容易ではないだろう」とし「積極的に顧客訪問を増やすための商品・特化売場」について触れた。

◇外形的な成長ではなく収益・内実基盤優良店出店

成長傾向が崩れ、コンビニは内実を固める段階に入った。積極的な出店を控え、売上が多い優良店を中心として出店し、店舗当たりの収益性を最大化するという計画だ。GS25は昨年末、ホ・ソホン代表が就任して以来、内実を固めることに焦点を合わせている。業界によると、ホ代表は最近職員ワークショップで「内実経営のための優良店出店展開に努めるべきだ」という趣旨の注文をした。

CUも昨年末コンビニキーワードとして「SMOOTH」を提示し、△優良店舗開発・育成(Superior)を強調した。実際の売上に焦点を当て、日中は有人、夜は無人で運営するハイブリッド店舗拡大にはブレーキをかけた。昨年時点でハイブリッド店舗は約400店で、前年(2023年)度から変化なしの状態である。無人システムは、店舗の売上高と収益に悪影響を及ぼす可能性があるためだ。

不良店舗を整理してきたセブンイレブンとemart24は今年再び出店に乗り出す計画だが、積極的出店は控えるという方針だ。

業界関係者は「加盟事業の最も基本的な競争力要素が店舗であるため、店舗数拡大を行おうとする努力は続くだろう」とし「しかし全体的にコンビニ業界の大きな方向性として、今は無分別な店舗拡大ではなく、内実中心の出店、店舗当たりの売上と競争力を引き上げることができる戦略へ、重心を移動させるだろう」と述べた。

カン・ソンジョン記者 castlekang@etnews.com