- KREAM|パク・セヒョン

@ちょい事情通の記者の新しいコーナー、 〈ちょいやり手の社員〉です。〈ちょいやり手の社員〉では「我が社において尖った問題を、確実に、人と違う視点から取り組んだり、とても一生懸命に働いて、解決した人」をインタビューします。問題を解決するために困難にぶつかる多くの人に洞察を与えることができるように。Cレベルでなくても大丈夫です。役職は問いません。年齢も、職種も問いません。あなたの隣にいる多くの同僚を推薦してください。推薦は、startup@chosun.comまでメールでご連絡ください。

1.2ヶ月でスタートしたKREAMサービス

「KREAM(クリーム)のサービスでコアと言える技術を挙げるとするなら、2つがあります。1つ目は、取引成立を入札システムにすること。売り手と買い手がそれぞれ提案した価格を提示すると、それを自動的にマッチングして取引が行われるようにするのです。入札が殺到している状況でも、各注文が順番にマッチして決済につながるようにするのがポイントです。どうしても決済が失敗したり、販売者が突然注文をキャンセルすることはあるので、このような同時性の問題をきれいに解決することがポイントでした。2つ目は、商品の検品システム。取引が成立した後に商品検品が行われるのですが、このプロセスが正確に行われなければ信頼を得ることはできません。そのため、検品がスムーズに行われるようにする技術が必要でした。

2020年に登場したKREAMは、韓国国内ファッション業界を揺さぶったサービスでした。Joonggonara(チュンゴナラ)をはじめとするプラットフォームで個人的な交渉を通じて取引されていた中古のブランド品取引を株式のような入札方式に変え、さらにはスニーカー、衣類、ブランド品のコマースサービスにまで進化し、中低価格商品はMUSINSA(ムシンサ)、スニーカーや高額商品はKREAMという公式ができるほどです。最近、ファッションユーチューバーチャンネルを見ると、商品サーチや商品レビューをクKREAMの画面で表示しているのを見て、KREAMが限定版中古取引プラットフォームからファッションコマースサービスとして確固たる地位を確立したことを実感します。

このようなKREAMの初期から技術を設計し、作り上げたちょいやり手の社員が、KREAMのパク・セヒョン テックリーダーです。KREAMは、個人と個人の円滑で安定した取引、限定版やブランド品のための物流システムを設計するという難しい課題がありました。AhnLab(アンラボ)、Kakaoを経て、SNOW(スノー)からKREAMが分社するまでを共にしたパク・セヒョンテックリーダーがKREAMのサービスの製作の裏側を語りました。

KREAMのパク・セヒョンテックリーダー/KREAM提供

-KREAMはもともとSNOWの中の組織でしたよね?

「アイテムを決めるのに2ヶ月ほどかかり、「リセール」というテーマで色々な可能性を検討しました。10月頃から本格的にリセール市場に自信が持てるようになり、アイテムを確定しました。その後、2ヶ月半ほど集中してサービスを作り、立ち上げました。リセール機能は、販売価格と購入価格をマッチングさせる仕組みですが、海外のサービスで似たような例があったので参考にしました。」

-2ヶ月でアプリを作ったんですか?

「当初はここまでサービスが大きく成長するとは思っていなかったので、まずは高速で安定的に動く取引システムだけに重きを置いていました。実のところ、当初は『完璧なシステム』を構築することが目標ではありませんでした。サービスが基本的にきちんと動いている状態で素早く立ち上げることが最も重要だと思いました。そのため、『とにかく早くオープンしよう』というのが主な焦点で、細かなガイドや長期的な計画よりも、そのタイミングに合わせて立ち上げることを優先しました。」

2.簡単そうで難しいKREAMの入札システム

-その後、KREAMには様々な機能やサービスが追加されましたが、肝心なのは取引でした。

「入札システムは、基本的に1人が最初に購入または売却の入札を上げると、その後同じ条件で入札した順に取引が成立する仕組みになっています。例えば、私が16万ウォン(約1.7万円)で購入入札をかけると、この価格に合わせて売りたい人が現れれば、すぐに取引が成立する方式です。マッチングが行われる仕組みです。特にスニーカーや衣類のようなものでは、サイズによって入札価格が異なる場合もありますよね?当社はこれらを各オプションごとに個別商品のように管理しています。データベース(DB)で各商品のオプションごとに入札を受けてマッチングできるように処理しているので、入札がオプションによって正確にマッチングするように運営しています。」

-従来の取引マッチングは、コミュニティのコメントとお互いにメッセージをやり取りする方式でした。

「KREAMがマッチングで最も参考にしたのは、株式市場でした。通常、入札と取引といえば、eBay(イーベイ)のような場合は、ユーザーが個々の商品を登録して価格を設定する仕組みですが、KREAMは少し違います。当社のシステムでは、商品のSKU(販売単位)がすでに決まっていて、その中で価格だけが調整される仕組みになっています。つまり、同じ商品がすでに登録されている状態で、各セラーがその商品をいくらで売買するかを提案できるのです。アメリカにも似たようなリセールサービスがありますが、そこでも株式のように商品銘柄が決まってから価格が変動する仕組みで運営されています」。

-eBayやJoonggonaraが売り手と買い手の直取引であるのに対し、KREAMは物流センターを経由します。

「販売者が取引が成立した商品を送ると、まず当社の検品センターに入り、本物かどうかの検品が行われます。検品の過程で本物の確認だけでなく、靴の状態や品質も評価します。もし偽物だと判定された場合、取引はキャンセルされますが、本物で品質が多少劣る場合は「95点」のようにスコアをつけ、購入者がこの状態で購入するかどうかを決めることができます。

現在、販売者が商品を送った後、検品結果が出ないと決済が完了しないため、実際の商品を受け取るまでには通常1週間ほどかかります。量が多い時はもっと時間がかかることもあります。この過程で、売り手もいつ商品が最終的に決済されるのか、不確かな時間を待たなければならないのです。」

-そうそう、売り手のものをあらかじめ買い取って送ってくれるサービスも作ったんですよね。

「取引成立前に商品をあらかじめ検品センターに送っておくシステムもあります。こうすることで、あらかじめ検品済みの商品を倉庫に保管し、購入者が支払いを済ませるとすぐに倉庫から発送できるため、より早く発送することができます。株式のような場合も、証券は預託決済院にありますが、株式取引者は証券会社のインフラの上で帳簿で取引します。つまり、実物は保管されており、取引のマッチングがアプリで成立するようにし、実物を受け取って獲得するのは後回しにしておくということですね。」

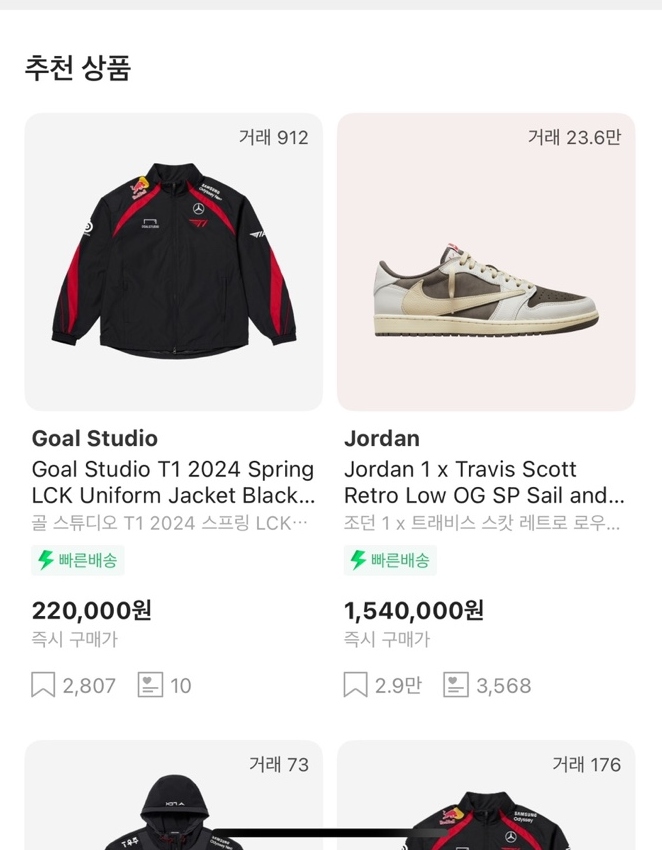

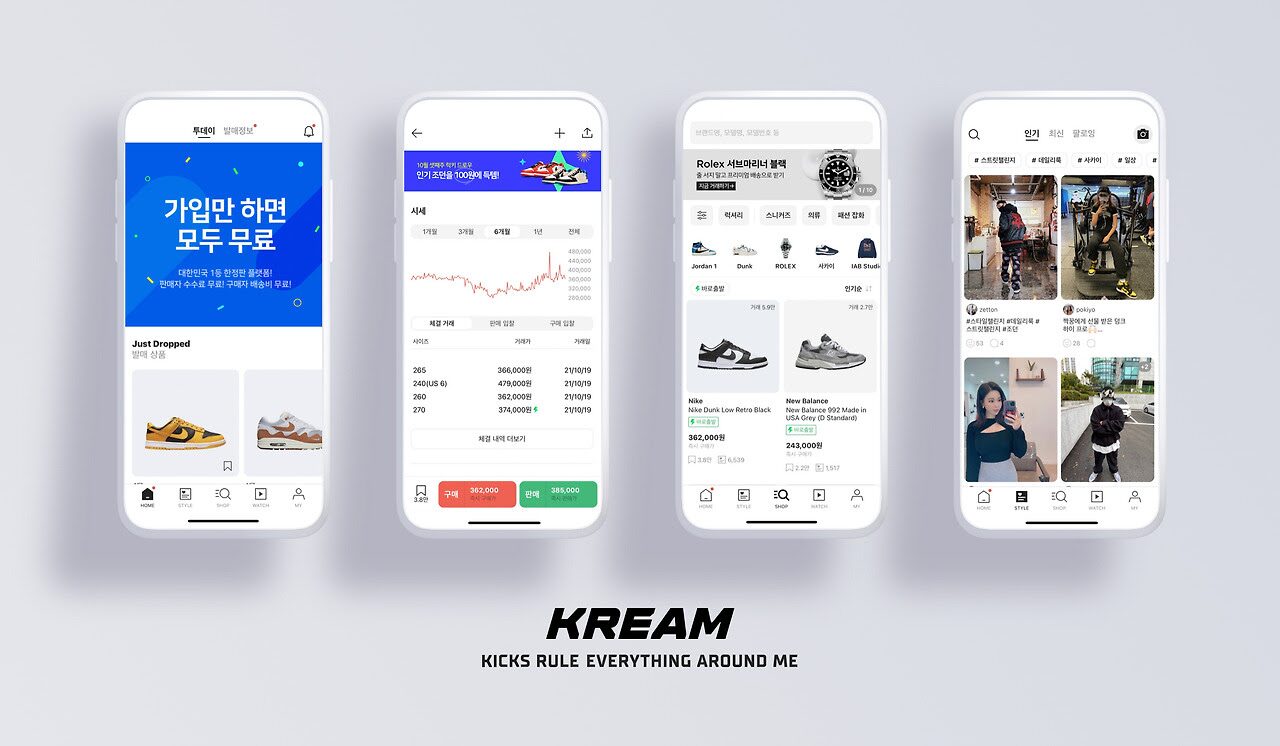

KREAMサービス画面/KREAM提供

3.検品チームが2人の時、Web開発を学んで検品アプリ開発

-顧客の実物が倉庫に保管されるのは別の話です。管理を徹底しなければならないと思いますが。

「この商品が倉庫に安全に保管されているという追跡システムが必要です。また、保管期間が長くなると商品の状態に影響を与える可能性があるため、一定の保管期限を設定して管理しています。倉庫のコストも重要な部分で、物を保管して管理するために必要なコストを計算して反映する必要があります。売り手が保管された商品を買い手に送ることもありますが、時には「私が取り返したい」と要求することもあるため、実際の商品をコントロールできる機能も必要不可欠でした。このように、倉庫と在庫管理システムを別途用意する必要があり、入荷から出荷までのすべてのフローと状態オプションを細かく管理するインフラを設計する必要がありました。」

-倉庫管理や入荷品の品質チェックも重要です。

「自社倉庫とサードパーティの物流倉庫があります。そのため、物流管理はサードパーティとの連携で行いますが、社内でもそれを管理するシステムが別途必要です。物流と検品システムを別々に開発して運営していますが、検品員が現場で使用する専用の検品アプリも開発しました。当初は小規模で、オフィスビル内で2人で検品を始めたのですが、サービスが拡大するにつれて、今ではすべての入出庫プロセスが自動化設備で行われています。自動化設備と検品アプリで検品、写真撮影、状態記録までできるのです。」

-検品チームが2人だった頃から、検品用のアプリを別途作ったということですか?

「検品プロセスを単純にエクセルで管理することもできたし、検品チームの仕事として残すこともできました。しかし、KREAMチームは初期から体系的な検品がサービス成長の鍵だと考えていました。そのため、検品専用のウェブ管理システムを必ず構築しなければならないと話しました。当時、チームにはウェブエンジニアがおらず、バックエンドやクライアントエンジニアしかいなかったのですが、私が直接ウェブ開発を独学で勉強してアドミンを作りました。検品員がバーコードをスキャンし、製品の状態を写真で記録し、そのデータを即座に注文情報と照合するプロセスが必要でした。この作業のために、バーコードスキャンと写真撮影を自動化し、検品段階で商品の実際の状態と注文情報を一目で確認することができます。もちろん、このアプリは消費者には公開されていませんが。」

-物流システムはどのように管理されているのでしょうか?サードパーティの倉庫とシステムが連動する必要がありますね。では、初期のKREAMはどのように物流を管理していたのでしょうか?

「最初は手作業でやっていました。エクセルを使って一つ一つ入力し、物流を管理しました。当初はこれほどまで量が増えるとは予想していなかったので、この方法を選んだのですが、量が急増するにつれて、物流システムを外部システムと連動させる作業が必須になりました。

入荷された商品は、自動化設備を通して移動しながら1つずつ確認作業を経て検品段階に進み、ブランド別に分類されて検品が行われます。検品が完了すると、商品は出荷ラインに移動し、その過程で宅配業者と連動して発送の準備をします。この段階でAPIを通じて自動的に配送先と宅配業者を選択し、宅配便情報が印刷され、自動化ラインに沿って出荷まで進みます。箱詰めやテーピングなどの包装作業は、機械よりも人の方がはるかに速く処理できるので、一部の包装段階ではまだ人の手を借りていますが、検品を除けばほとんど自動化されています。」

4.コマース企業に必要なのは、派手な技術ではなく、技術の適材適所のつながり

-KREAMでドローイベント、限定版の抽選やイベントが開催されるとアクセスが殺到することもあります。

「注文が殺到する状況は、通常、特定の人気商品の発売やイベント性のあるラッキードローが開催されたときに多く発生します。予想以上に急に注文が殺到し、トラフィックが普段の7倍くらいまで急増することもあります。実際ヒットするだろうと思って準備はしますが、予想していた数字を大きく超えてしまうこともよくあります。開発チームでは、このような注文殺到を安定的に処理するために、トラフィックに合わせたロジックとシステムを用意しています。特に、予測が外れたときにも余裕を持って対応できるように、注文が殺到しても取引が円滑に進むように最適化することに注力しています。」

-KREAMの核心は、複雑で多様な限定版DBの管理です。同じ靴でもサイズによって値段が違いますよね。

「サイズ別の在庫状況も「自社倉庫にある」「外部倉庫に送った」「販売者にある」など、段階が細分化されています。一般的なECサイトでは、在庫数量と価格を単純に管理すればいいのですが、当社は様々な売り手と商品の状態をリアルタイムでマッチングしています。誰かが商品を12万ウォン(約1.3万円)で出品した状態で、別の出品者が11万1000ウォン(約1.2万円)で出品することもあります。このような状況では、顧客が決済の直前に正確な価格を再確認する必要がありますが、そのたびに価格と在庫を検証するプロセスが追加されるため、システムリソースに負担がかかります。開発面では、このような複雑な要件に対応するために、かなり細かい技術設計を行いました。」

-販売者向けのサービスもあります。つまり、KREAMで専門的に物を売る業者のためのソフトウェアです。

「通常、当社をC2Cプラットフォームとしか思わない方が多いですが、実際はあらゆるコマース形態の販売者が入っている複合的なプラットフォームです。様々な形態の売り手が入店して活動することができます。一般事業者が入店して個人的に販売する場合もあれば、ブランドと直接契約してブランドが独自に製品を供給する場合もあります。他の販売チャネルでは、売り手が直接商品情報を登録し、マーケティングを行う必要がありますが、KREAMでは価格設定だけで、CSや物流などの付加的な管理はKREAMが代行します。販売者側としては、KREAM検品センターに商品を送るだけで、顧客への配送まで自動的に行われるので、販売がより簡単になります。」

-事実上、総合的なコマースプラットフォームに必要な必須の技術が次々と盛り込まれて行っているんですね。

「KREAMはテクノロジー企業というよりは、コマースプラットフォームに近いですね。もちろん、エンジニアはかっこよくて複雑な技術を扱いたいでしょうが、当社は常に適材適所に必要な技術を効率的に選択することに焦点を当てています。だから、派手な技術よりも実用性に近いアプローチをしています。」

KREAMサービス画面/KREAM提供

5.「拡張に備えて必要なのは初期に原則を明確にすること」

-知られているKREAMの規模に比べ、開発チームは30人という小規模なチームです。

「サービスのすべての部分を改善し、同時に大規模なアップデートを行うことは容易ではありません。実は当社も立ち上げ当初から計画していた機能がまだたくさん残っていて、今も休む間もなく忙しい状態です。 新しいラインが増え続けると、毎回最初のように一つ一つ対応するのは難しいので、スケーラビリティを念頭に置いてシステムを設計することに重点を置いています。

例えば、最初は靴を扱っていたのに衣類が追加されたときは、必要な検品基準や表示方法を追加することで対応しました。しかし、雑貨やラグジュアリーなど、他のカテゴリーがどんどん増えていくことを想定して、一度拡張作業を行ったら、その後同様の拡張が発生しても、別途の追加作業が最小限になるように設計しています。つまり、新しいカテゴリーが追加されるたびに「どのように表現するのか、どのようなルールを適用するのか」をシステム内で約束された規約で決めているのです。結局、大事なのは、最初の拡張作業時に明確な原則を立てて適用することです。同じような拡張があったときに、繰り返し作業をすることなく、スピード感を持って対応できるようにしています。」

-コンピュータ工学専攻ではなく、経営学部卒ですよね。

「学生時代、本当にたくさんのゲームをしました。ディアブロ2も夢中でやっていましたし、World of Warcraftもやりこんでいました。当時ゲームをやっているうちに自然とパソコンに親しんでいき、コーディングも趣味で始めるようになりました。本格的に開発に興味を持ち始めたのは大学に入ってからで、その時に初めてMacを買ったんです。Macを買ったのは、見た目が良くてだった気がします。でも、韓国国内で使えるプログラムがほとんどなくて不便でした。そこで、必要な機能を1つずつ自分で作り始めました。例えば、当時はMacでメールを送るのは難しかったのですが、PCでは無料メールツールがたくさんありましたよね。だから、Macでメール送信機を直接作って、正常に機能しないハングルファイルを修復するユーティリティのようなものも作ってみました。そうしたことをやっているうちに開発と親しんでいきました。」

-KREAMがまた別の拡張を行うと想像したことはありますか?

「結局、KREAMは売り手と買い手を仲介するプラットフォームであり、ここで取引される対象は必ずしもファッションである必要はありません。特別なものを取引することもできます。スーパーでは手に入らない特殊なキノコやハーブのようなものです。欧米では一般的であるものの、韓国国内では手に入りにくいものが多く、このような作物を小規模農家と連携してみたらどうだろうと考えたことがありました。自分で部屋にLEDと湿度調節装置を設置し、小さな栽培システムを作ってみたりもしましたが、何週間か気を抜いたら全部枯れてしまいました。その時、生き物を育てるのは思ったほど簡単ではないことに気づきました。KREAMでも、人々がなかなか購入できないものを簡単に購入できるプラットフォームを作ることができるのではないか。漠然とした想像ですが。」