CESイノベーション賞無用論

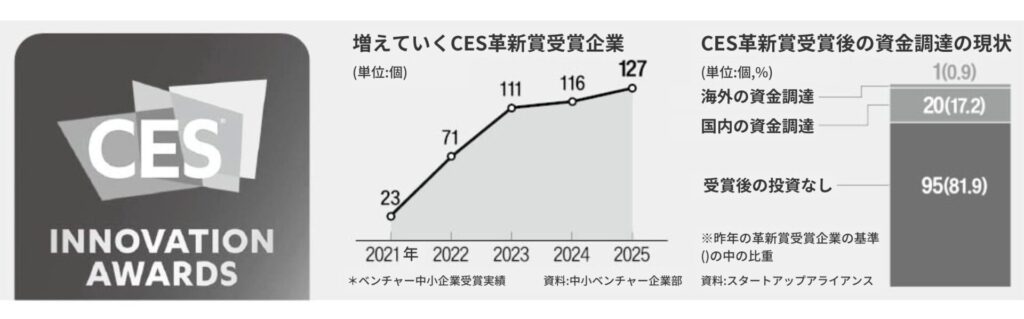

今年1月に行われたCES 2025において、韓国企業は合計129社がイノベーション賞を受賞し、参加企業数基準で歴代最多記録を打ち立てました。しかし、こうした華やかな受賞実績にもかかわらず、それが実際資金調達につながるケースはごく稀です。

<出典: hankyung.com>

STARTUP ALLIANCE(スタートアップアライアンス)が発表した『CES 2024イノベーション賞、その後』のレポートによると、昨年のCESイノベーション賞を受賞した116社のうち、1年間で海外からの資金調達に成功した企業は「Gole-Robotics(ゴレロボティクス)」、たった1社に過ぎませんでした。韓国からの国内投資を受けたスタートアップに範囲を広げても、20社にしかなりません。これは企業全体の約18%に過ぎず、技術的優秀性が必ずしも市場の成功や資金調達につながっていないという現実を示しています。

そして、ここ数年で新たに「CESイノベーション賞無用論」が浮上してきました。なぜか?

毎年CESイノベーション賞を受賞する企業の数は増えているのに、なぜ無用論が年を経るにつれて大きくなっているのでしょうか。

革新性と市場性の乖離

CESイノベーション賞は、技術的優秀性と創造性を認められることで、得られる名誉です。しかし、単に革新的なアイデアというだけでは、市場で成功させるのに限界があります。多くのスタートアップが技術開発に没頭する余り、実際の顧客のニーズと購買力を反映していない製品を披露することになるのです。これにより、投資家は「優れた技術」ではなく、「市場で通じるソリューション」を求めることになります。

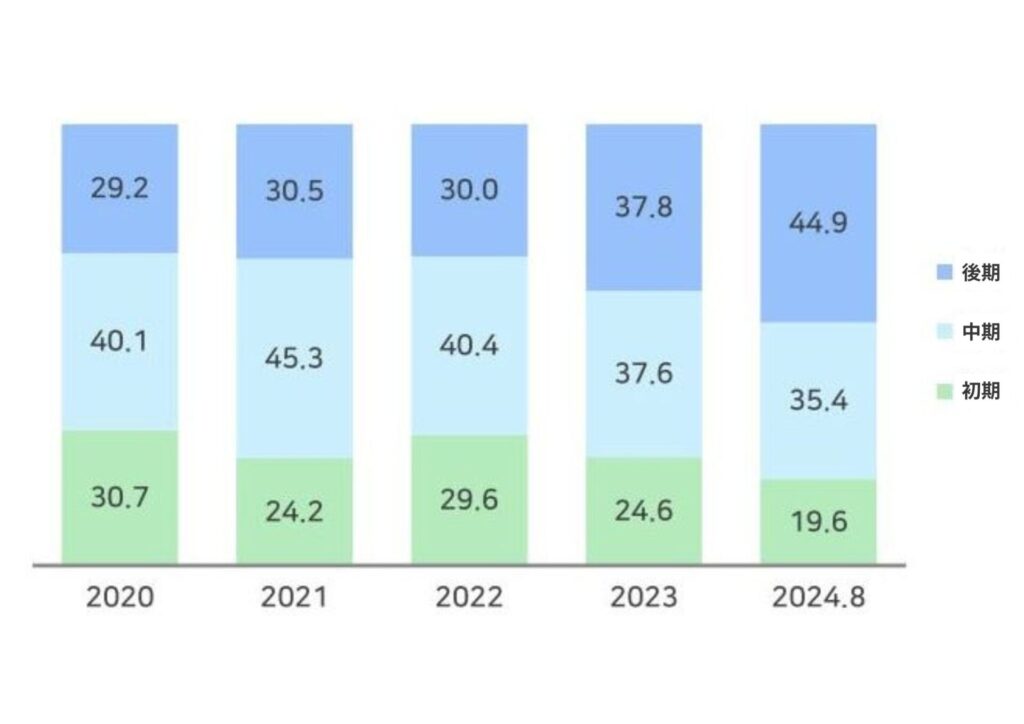

CESイノベーション賞を受賞した多くのスタートアップのうち、約70%ほどがまだシリーズA未満の初期段階に留まっているという現実は、彼らの技術力は認められながらも市場ではまだ成果を認められていないということも意味しています。

もちろん初期段階では技術開発と製品の高度化に注力し、顧客との直接的なフィードバックや市場検証プロセスが十分に行われていないというような状態であることが多くあります。

しかし、CESに参加する企業の場合、技術力をセールスすることが多いため、実質的な売上や顧客プールを確保することよりも、資金調達に重きを置き、本質を逃すというケースが多いのです。市場のニーズを徹底的に分析し、単なる賞の栄光にとどまらず、技術と市場の間のギャップを埋める戦略的移行が不可欠であると認識する必要があります。

政府及び公共機関主導の支援構造

政府と自治体は、スタートアップの成功のために様々な支援プログラムを運営しています。

一方では受賞実績を増やして、政府と自治体の実績を積むことだけに熱中しているという議論もあります。

特に政府支援の場合、数字上の成果を強調する傾向があり、実際の資金調達や市場参入と連携していない場合が多くあります。これは、受賞自体が単純なマーケティングツールに転落する危険性があることを示唆しています。

<出典(左上から):psnews.co.kr,ihopenews.com,discoverynews.kr,yeongnam.com>

実際に今年CESの韓国館の場合、韓国館ブース内のブースは市・道広域団体を越え、区単位の基礎団体まで乱立していました。ブースの目的が、地域促進なのか、管轄内企業の後援なのか、判断がつかないレベルだったというレビューもあったほどでした。本当に韓国のスタートアップを広報するのが本来の目的であるなら地域中心ではなく人工知能やヘルスケアのようなセクター中心のスタートアップブースを改編する必要があるでしょう。

これに伴い、政府の支援政策はスタートアップの個々の能力と市場検証プロセスを十分に考慮していないという話も出ています。これでは、最終的に後続の成長に必要な、企業にカスタマイズされたサポートにつながることができない可能性もあります。したがって、スタートアップがイノベーション賞を受賞した後、実際の製品や技術のビジネスを加速させる、

アクセラレーティングプログラムを用意する必要があります。

中長期的には、単に受賞と投資額に支援の重きを置くのではなく、実際に成果を上げた企業を中心に、支援システムを再整備する必要があるでしょう。これはスタートアップが短期間の成果にとどまらず、長期的な成長基盤を築く大きな助けとなります。

フォローアップサポートとネットワーキングの欠如

受賞の栄光は一時的な関心を呼び起こしますが、それ以降、体系的なフォローアップ支援とネットワーキングが不足すればスタートアップは短期間の注目にとどまります。しかし、現在のスタートアップ支援政策は、いわゆる「CESイノベーション賞受賞」に血眼になっており、それ以降の準備ができていないという状況です。

イノベーション賞を受賞すれば、政策的支援を惜しまない米国などとは異なり、韓国はまだ長期的な資金調達や海外進出につながらない構造的な問題(政府と自治体の実績積み論争)があります。フォローアップサポートがなければ、スタートアップは投資家との持続的な関係を維持することができず、市場での地位を確実に固めることができません。

グローバルネットワーキングも重要な役割を果たします。韓国内で注目されたスタートアップであっても、海外投資家との緊密なコミュニケーションがなければ、技術がグローバル市場で通じているかどうかを確認するのは困難です。

そのため、スタートアップは独自のネットワーキングイベントやグローバルデモデーを通じて投資家とのコミュニケーションチャネルを継続的に準備し、継続的なフィードバックを受ける必要があります。

そして、政府の後続支援政策とネットワーキングを通じて、実質的な発展を成し遂げることができるでしょう。

保守的な投資市場環境

グローバル投資市場は最近、景気後退や金利引き上げなど外部要因の影響で非常に保守的な雰囲気に変わっていっています。このような状況では、初期段階のスタートアップに対する投資家はより慎重になり、技術革新だけでは投資家の確信を得ることが難しくなりました。いくつかの報道で言及されているように、保守的な投資環境は、技術力が優れていても市場でのパフォーマンスと財務安定性を証明できなかったスタートアップへの投資を消極的にさせています。

<出典:biz.chosun.com>

また、韓国VCも、金融会社が財布の紐をキツくする中で、保守的な投資基調が強くなっていっています。実際に昨年の初期企業の資金調達規模はここ10年のうち最も低い数値を記録しました。イノベーション賞を受賞した企業のほとんどが、初期のスタートアップであることを考慮すると、投資が困難な環境であることは否定できない状況です。

保守的な投資市場では、この期待に応えるために、スタートアップが技術開発と同時に、

具体的な市場戦略と財務モデルを構築することが不可欠です。

それでもイノベーション賞は必要だ

<出典:netzeronews.kr>

CESイノベーション賞受賞は、スタートアップの技術力と創造性を認められる重要な成果です。しかし、それがすぐさま資金調達や持続可能な成長につながるわけではありません。技術と市場の乖離、政府支援構造の限界、初期段階の未成熟、その後の支援とネットワーキングの欠如、そして保守的な投資市場環境など複合的に作用しているのが現実です。

メディアでイノベーション賞無用論が話題にされ続けている今、それでもイノベーション賞を受賞するのは企業の成長においてまだ有効な戦略と判断されます。技術力と市場の検証がまだ十分ではない初期のスタートアップにとって、資金調達において「CESイノベーション賞」受賞という名刺が与える重みが、確かにあるからでしょう。

また、韓国のスタートアップに最も不足しているグローバルなステージでの経験をCESで行うことができるという点も、イノベーション賞に注力する形の韓国スタートアップ政策を、ある意味で欠点にもかかわらず、続けなければならない理由でしょう。CESの主管である全米消費者技術協会(CTA)はイノベーション賞受賞作だけを集めて展示し、ウェブサイトや雑誌に受賞企業と製品を随時紹介していきます。大きな市場が外にある地理的特性上、広報手段が切実で、スタートアップにとってこれだけのマーケティングのチャンスはまたとない機会でもあります。

最後にある記事で見かけたスタートアップ代表の一言で文章を締めくくりたいと思います。

「CESイノベーション賞はスペック積み?そのスペックは取引先を見つけるのに役立ちます。スタートアップが参加をやめると思いますか?」